Durant les années 1960 et 1970, certains chercheurs ont commencé à se questionner sur les manières de rendre plus précises l’évaluation du risque de violence. Ils ont créé des instruments cliniques pour structurer l’évaluation des psychiatres et des psychologues. C’est ce qu’on appelle les instruments d’évaluation structurés. Au fil des ans, plusieurs instruments d’évaluation structuré ont vu jour.

Les instruments actuariels statiques

Dans les années 1970 et 1980, de nouvelles méthodes sont graduellement adoptées : instruments actuariels statiques. Ce sont des méthodes d’évaluation du risque et des besoins structurées, c’est-à-dire des évaluations qui reposent sur la codification d’une série de facteurs statiques (fixes) dont on tire une note finale basée sur une formule prédéterminée.

Les facteurs de risque statiques relèvent de l’historique de la personne. Ils sont immuables et ne peuvent donc pas être modifiés à l’aide d’une intervention (p. ex. le nombre d’antécédents, la nature des infractions, la précocité des premières infractions, l’âge, etc.). Les instruments actuariels tentent ainsi de minimiser l’impact du gut feeling du professionnel.

Bien que ces instruments actuariels soient plus performants que le jugement professionnel pour prédire le comportement criminel, ceux-ci présentent deux limites importantes :

- La majorité des instruments de deuxième génération ne repose sur aucune base théorique

- Ils sont entièrement basés sur des facteurs statiques et permettent donc difficilement d’établir des pistes d’intervention.

Le modèle Risque-Besoins-Réceptivité (RBR)

De nouvelles méthodes sont adoptées à la fin des années 1970 afin de développer des stratégies d’intervention correctionnelle susceptibles de réduire la violence. Au Canada, ces initiatives ont mené à ce qui allait devenir les bases de l’intervention fondée sur le modèle Risque-Besoins-Réceptivité (RBR) qui intègre des facteurs dynamiques aux modèles actuariels. Les facteurs de risque dynamiques, aussi appelés besoins criminogènes, sont des facteurs liés à l’activité criminelle de la personne (p. ex. la présence d’attitudes et de cognitions soutenant la déviance et la criminalité ou l’association avec des pairs antisociaux). Contrairement aux facteurs statiques, ces facteurs peuvent être modifiés par le biais d’une intervention.

Jugement professionnel structuré

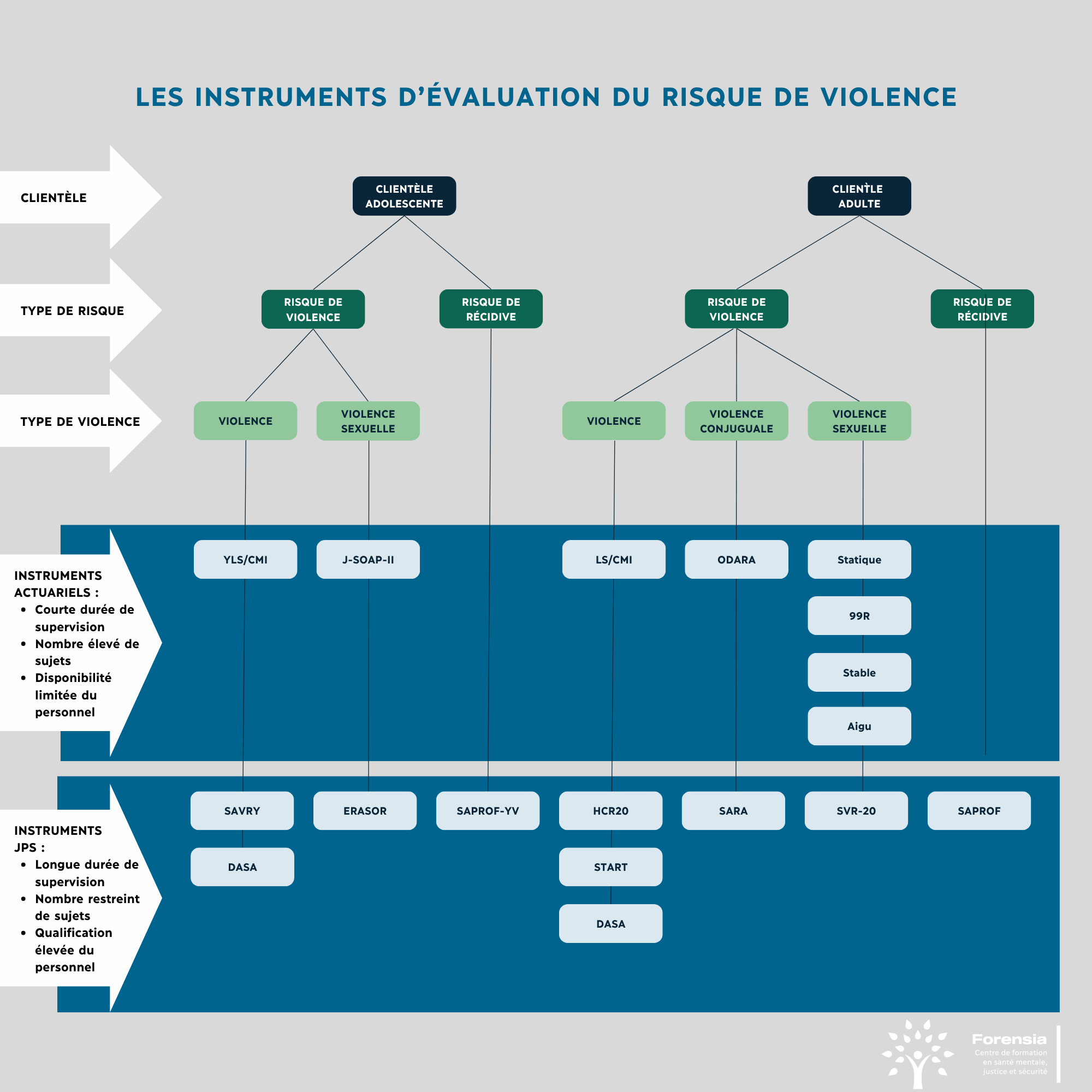

Les instruments de troisième génération incluent deux types d’instruments, soit les instruments actuariels basés sur les facteurs statiques et dynamiques, ainsi que les instruments basés sur le jugement professionnel structuré (JPS). Ces derniers ressemblent aux instruments actuariels dynamiques, c’est-à-dire inspirés de la recherche scientifique et composés à la fois de facteurs statiques et dynamiques, toutefois ils diffèrent quant à la manière dont les facteurs sont agencés pour estimer le niveau de risque. En effet, dans les instruments actuariels statiques et dynamiques, la pondération des facteurs de risque est prédéterminée et ne dépend pas de l’évaluateur, tandis que pour les instruments basés sur le jugement professionnel structuré, la combinaison des facteurs est le résultat de l’appréciation de l’évaluateur. Le choix de l’instrument, qu’il soit de type actuariel ou fondé sur le jugement professionnel structuré (JPS), dépend des contraintes propres au milieu dans lequel il est utilisé. En raison de la courte durée de supervision, du nombre élevé de détenus et de la disponibilité limitée du personnel, les milieux correctionnels privilégient les méthodes actuarielles. À l’inverse, les milieux psychiatriques fermés tendent à favoriser les méthodes JPS, compte tenu de la présence de professionnels qualifiés, de l’accès à diverses sources de données, de leur mission en santé mentale et en services psychosociaux, ainsi que de la durée plus longue des suivis.

Types d'instrument d'évaluation

Au fil des années, de nombreux instruments d’évaluation s’inscrivant dans une approche structurée d’évaluation du risque ont été développés afin d’aider la prise de décision des professionnels, et cela pour divers types de risque chez les adultes et les adolescents. Plus précisément, on compte désormais plus de 200 instruments d’évaluation du risque de violence, rendant parfois le choix en milieu de travail quelques peu difficile. Un arbre de décision peut vous aider à y voir plus clair.

Pour obtenir plus d’information sur les instruments cliquez sur les tiroirs ci-dessous.

START

Short-Term Assessment of Risk and Treatability

Population cible

Adultes, masculins et féminins, présentant des troubles mentaux et issus des milieux de psychiatrie légale, correctionnels et communautaires (suivi intensif en communauté).

Objet

Évaluation du niveau de risque de violence et de traitabilité à court terme.

Descriptif et codage

La START un instrument permettant l’évaluation du risque de violence et de la « traitabilité » à court terme. Plus précisément, elle aide à :

- structurer les évaluations sur l’état de santé mentale;

- planifier les stratégies de gestion du risque;

- communiquer l’information relative au risque de façon exacte et constante.

Elle comporte 20 items dynamiques issus de sept domaines de risque :

- la violence envers autrui

- l’acte autodestructeur

- le suicide

- le congé non-autorisé

- l’abus de substances

- la négligence de soi

- la victimisation

Les 20 items sont côtés comme étant un facteur de protection (force) ou un facteur de risque (vulnérabilité).

Pour consulter le site Web de la formation, cliquez ici.

Pour télécharger la fiche abrégée, cliquez ici (c’est pas celle du START, mais ¸c’est pour donner une idée.) : Fiche synthèse (format 27,9 x 21,5 ).

HCR-20V3

ajijsoi

SAPROF

IAJOI

SAPROF-YV

IOJIJ

LS/CMI

OSJIOJS

Ajouter 1 ou 2 courts paragraphes décrivant les types d’instruments complémentaires.

- Instruments liées à la trajectoire de soin, ex Dundrum

- lié au troubles, ex. PCL-R

Pour obtenir plus d’information sur les instruments cliquez sur les tiroirs ci-dessous.

DUNDRUM

Dangerousness Understanding, Recovery and Urgency Manual

Population cible

Adultes, masculins et féminins, présentant des troubles mentaux et issus du milieu psychiatrique, médico-légal ou carcéral.

Objet

Évaluation du niveau de sécurité et du niveau d’urgence, de la progression du plan d’intervention et de l’évolution dans le processus de rétablissement des patients présentant des troubles mentaux graves et/ou des comportements dangereux.

Descriptif et codage

Le DUNDRUM est un outil composé de quatre échelles:

- DUNDRUM-1 Sécurité du triage : évaluation de la dangerosité du patient ainsi que du niveau de risque.

- DUNDRUM-2 Urgence du triage : évaluation de la nécessité de soins spécialisés en santé mentale et du niveau de sécurité requis pour le patient, notamment le type de service le plus approprié pour son traitement.

- DUNDRUM-3 Progression dans les programmes : évaluation de la pertinence et de l’adéquation des soins en santé mentale pour les patients qui ont été admis dans un service de soins intensifs de courte durée.

- DUNDRUM-4 Rétablissement : évaluation du rétablissement du patient et, par conséquent, s’il est prêt à être transféré dans un environnement thérapeutique moins sécurisé.

L’ensemble des items du DUNDRUM est noté selon une échelle nominale à cinq points, allant de 0 à 4.

Plus une personne cumule de points, plus ses besoins sont importants.

Pour consulter le site Web de la formation, cliquez ici.

Pour télécharger la fiche abrégée, cliquez ici.

PCL-R

isfjaoj

Pour en savoir plus…

- Lien

- Lien

- Lien

Références bibliographiques

Référence

Référence